公共哲学第10卷:21世纪公共哲学的展望 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

公共哲学第10卷:21世纪公共哲学的展望电子书下载地址

内容简介:

本卷的主要目的在于从哲学、伦理学、历史学、思想史、政治学、经济学、法学、科学、公共政策等多种角度,探求适合21世纪的“公共性”,构建“学科结构改革”的开端。

书籍目录:

前言

导言“全球一地域”公共哲学的构想

1.公共哲学的概念及其传统

2.19_20世纪国家公共哲学的展开、命运和21世纪公共哲学的新起点

3.交流型、多层次的“自己—他者—公共世界”理论:“全球一地域”公共哲学的基础

4.“全球一地域”公共哲学的学术理论与方法论

上篇 日本公共哲学的展开与创造

第一章 幕府末期日本公共观念的转变

——议会制观念的形成过程

1.幕府末期“传统之统治”危机的应对

2.“公仪”的解体与“公议”的喷出

结语

第二章 “不可思议的世界”的公共哲学

——横井小楠的“公论”

1.天皇行幸与“公共”政治

2.由“ooyake”向“公共”发展

3.作为他者感觉的“诚”

第三章 公共形成的伦理学

——以东亚思想为视界

1.人与物:作为前提和先决条件的伦理

2.人称的认知与伦理形成

3.私与公以及公共

4.公共伦理的形成

5.围绕公共伦理的道德、世界

第四章 新公共主义的基本展望

——从第二次世界大战后日本政治理论的观点展开

1.第二次世界大战后公共观的原点:从前近代的公共一元论到近代的公私二元论

2.第二次世界大战后思想的理念及其颓废状态:伦理的个人主义与大众的自我主义

3.第二次世界大战后日本自我主义的私化:集体主义的、恩顾主义的、家产制的调和主义

4.第二次世界大战后“启蒙”的思想盲点:自我主义与新国家主义的同位对立

5.新公共主义的思想定位:超越自由主义、共同体主义的争论

6.新对理法的公共性理论:条件、公共场所、公同性或公开性、公协性

7.多维的公共性理论:三维理念空问与四维时空

8.公共体的概念:基于生成式结成的新对理法共和体与公共国

9.私的官与公的民:多层的、多维的、相对的、实质的么私概念

10.新公共(体)主义纲要:全球范围的、多层的、多维的、流动的、超世代的公共体

11.个人的、超个人的双重精神革命:综合的、对话的、实践的公共哲学的必要性

中篇 经济·法·公共性

第五章 经济·正义·卓越

1.伦理视野中的经济

2.伦理学体系的整合化

3.经济世界与伦理世界的结合

4.存在的伦理学:从必要到卓越

5.自由的卓越主义

结语

第六章 超越“合理的愚者”

——偏好构造的多层化

1.个人评价的多层性:个人的私人偏好与集体的偏好以及公共判断

2.公共财富概念再思考:从依据财富性质到依据评价的定义

3.政策性公共善和考虑到地位的规则的形成

4.高层次原理和公共讨论的场所

5.作为多层的评价主体的个人行为

结语

第七章 社会经济体制的进化与公共性

1.经济中的进化和统治

2.市民社会中的公共统治

3.日本的展望

第八章 多元自我和自由的法律共同体

1.人的多元性和公共制度

2.人的多元性的源泉

3.公共制度的射程

4.21世纪的法一政治哲学的课题

第九章 司法改革的公共哲学

1.此次司法制度改革的概要和本章 的视角

2.国民的司法参与

3.女性与司法制度改革

4.司法制度的伦理基础

结语

下篇 科学技术·民主主义·公共政策

后记

译者后记

作者介绍:

佐佐木毅(Sasaki Takeshi),1942年生,东京大学前校长,现为学习院大学教授,政治学家。主要著作:《马基亚维利的政治思想》(岩波书店,1970年);《柏拉图与政治》(东京大学出版会,1984年);《政治学讲义》(东京大学出版会,1999年)。

金泰昌(Kim Tea-Chang),1934年生,公共哲学共重研究所所长,主要从事社会哲学、社会思想比较研究。抵日(1990年)后发表论文,论著:Creating a New History for Future Generations(Kyoto,Japan:Institute for the Integrated Study of Future Generations,1994);Seif and Future Generations(Camb rjdge,UK:The White Horse Press,1999);Co-creating Public Philosophy for Future Generations(UK:AdamantiBe Press Ltd.,1999)。

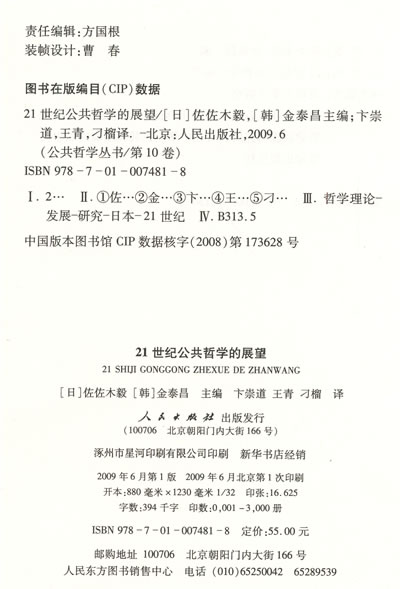

出版社信息:

暂无出版社相关信息,正在全力查找中!

书籍摘录:

第一章 幕府末期日本公共观念的转变——议会制观念的形成过程

三谷太一郎

政治体制的革总是伴随着为统治正当性寻求理由的公共观念的转换。这一点在由幕藩体制向明治国家的权力转移过程中也不例外。面对国门被叩开的政治危机,幕藩体制需要重新讨论作为政治秩序组织原理的公共性,于是为了强化这一公共性,提出了两个基本方针。其一是为了幕府的政治决策而扩大政治交流。即幕藩体制为了重新构筑能够抵御外界压力的权力,不得已在一定程度上扩大参与决策过程的人员范围,同时还导人了讨论的形式。与从前传统、闭塞的政治交流相比,可以说,为形势所迫的幕府开创了更为广泛、更为开放的政治交流的可能性。而且,以此为开端,政治交流中的公共性随着时代的发展急速增长,最终使幕府无法掌控。

这种幕府末期政治交流的公共性的极大化绝不是在没有任何前提的情况下产生的。尤尔根•哈贝马斯(Jurgen Habermas)在《公众社会的结构变化》一书中论及欧洲“市民公共性”(btirgenliche tiffentlichkeit)的形成时指出:“非政治形态的公共性形成于公共权力的公共性保护伞下。这就是成为具有政治功能的公共性的前驱的文艺公共性。”①所谓“文艺公共性”是指17世纪后期至18世纪,法国、英国将文艺作品作为交流的媒体,通过对文艺作品的共享和讨论而形成的、以“读书的市民公众”(dasbtirgenliche Lesepublikum)为基础的公共性。哈贝马斯说:“政治的公共性逐渐显身于文艺的公共性当中,并通过公论(fffentlicheMeinung)成为国家与社会欲求之间的媒介。”②

其实,在日本也曾经存在承担着欧洲这种作为“政治公共性”前期形态的“文艺公共性”(die literarische/fffentlichekeit)的相应作用的历史实体。日本在18世纪末宽政时期以后,幕府的官立学校“昌平黉”不仅向幕府的大臣、武士开放,而且也向陪臣以及平民开放。这样就形成了一个以被各藩录用的、毕业于“昌平黉”的人为中心的横贯全国的知识分子阶层,他们构成了相互问自由交流的网络。作家森欧外的作品《涩江抽斋》、《伊泽兰轩》等描写的正是以超越所属阶层和身份壁垒的知识阶层为基础的、全国性知识共同体的实际状态。③“文艺公共性”无疑在其中起着重要作用,它促成了超越于各藩的“讨幕派”政治联合,实现了幕府末期的全国性政治交流,并成为脱胎于此的新“政治公共性”的前提条件。例如,赖山阳的《l3本外史》等论著成为了促进幕府末期政治交流的有效媒介。这些确实脱胎于“政治公共性”之前的“文艺公共性”。

处于政治危机的幕府所采取的另一个方针是:通过与以前一直被排挤在决策过程之外的朝廷的合作,幕府在“公仪”的名义之下象征公共性的程度得以提高。幕府赋予统治以正当的公共性,并通过对公共性的具体化不断增强政治效力。哈贝马斯将之称为“代表性的被具体化的公共性”(reprasentative 5ffentlichkeit)。他说,在欧洲带有“代表性的被具体化的公共性”的教会和地方贵族逐渐失去了这一性质,象征公共性的功能集中于国王的宫廷。①日本明治维新的意义之一,不言而喻,就是逆旧幕府的意图而行之,“代表性的被具体化的公共性”从将军转移到天皇。本章的目的就是俯瞰以上两种意义上的幕藩体制下的公共观念的转换。换言之,就是考察明治国家的两个历史范畴的形成过程及其相互关系。

1.幕府末期“传统之统治”危机的应对

为了维持幕藩体制中实质的中央集权统治,幕府贯彻了以下基本方针。第一,排除幕府之外的自立性权力。首先,对于朝廷,幕府使朝廷承认“皇室及朝臣诸法度”,据此将天皇排挤到政治过程之外,同时使“关白”及“武家传奏”占据朝廷的运营中枢,并由幕府掌控这两个官职的任免权。②但是幕府一方面彻底使朝廷政治形同虚设,另一方面只要不妨碍中央集权统治的实质,就不剥夺作为正当性源泉的朝廷政治的地位。

其次,排除政治自主性在幕府对诸侯的关系上得到了最严厉的贯彻。众所周知,关于修理居住城堡的限制、禁止新建城堡、禁止自由婚姻、参勤轮换制等“武士诸法度”严格限制了各诸侯的自由行动范围。将军,正如新井白石所指出的那样,德川家康与织田信长、丰田秀吉的不同点,在于面对诸侯不是“伯者”(同位诸侯之长),而是要求其臣服的“王者”本身。①尽管如此,幕府还是把全国米谷收获量的约四分之三给了诸侯,幕府的全国统治在使诸侯领国制存续的同时,通过与各个诸侯关系中压倒性的优越性而得以维持。

进而,对于对幕府具有潜在抵抗可能性的宗教势力,幕府也进行了强烈压制。在幕府成立前就已经大势尽失的佛教势力,被置于“寺社奉行”②的监督下,通过信徒证明制度③起到幕藩体制末端行政机构的作用。对基督教则实行全面禁止,禁教原因与其说是源自对其教义的敌意,不如说是源自对其通过与内外政治势力的勾结而产生的威胁幕藩体制的可能性而产生的警戒感。这通过闭关锁国的形式得以贯彻。

幕府为实现对全国的集权统治而采取的第二个基本方针是排除幕府的自立权力。首先,幕府的决策原则上采取合议制。“老中”以下的各职制不是独立任职,而是采取合议制。例如,“老中”4,5人,“若老中”3-5人,“大目付”4人,“目付”10—30人,“寺社奉行”35人,“町奉行”2人,“勘定奉行”4人,①各种决策都是通过合议制争论与妥协的结果。这主要是第三代将军德川家光时代的成果,之前的德川家康和德川秀忠时代所表现出的向辅佐将军的特定人格的权力集中,通过合议制以及同时进行的按月轮流的制度得到了抑制。通过幕府各机构内部相互制约、均衡的机制,防止了特定机构和以之为据点的特定势力的绝对优越化。

马克斯•韦伯认为,在行政任务进行了质的扩充,因此专业知识逐渐变得不可或缺的情况下,统治者一方面利用专门知识,另一方面在专业知识的优势不断增大的倾向下保护自己,为对抗专门知识而主张自己作为统治者的立场。合议制就是适合这种目的意识的典型形式。即统治者通过合议制,使参与合议制的专业人士相互竞争而控制他们,避免统治者自身通过特定个人的垄断性影响而作出恣意的决定。韦伯说,合议制在成立期是决定君主制的典型制度,是为了确保行政无主观性的最实力强大的手段之一。②随着全国统治地位的确立,幕府在行政方面需要质的飞跃,同时还必须确保处于专业化进程中的将军的行政领导,可以说,幕府政治初期形成的合议制是同时兼顾这两者,是为了达成高度平衡这两项权力的目的的一种权力的合理化。

另外,合议制确立的背景是武士的官僚化。合议制通过剥夺武士本土性(及由此起因的独立性)而得到促进,并通过作为“武家诸法度”中的本职伦理所导人的儒教意识形态而达到正当化。这必然阻止了相对于幕府或者幕府中的自立权力的增长。

而且,幕府机构中的权力分散遏制了幕藩体制中政治自主化的可能性。其显著表现是,名目性权力(地位)和实质性权力(实权)的分离形式,启动了幕府机构内部相互制约的平衡机制。关于这一点,福泽谕吉曾指出:“大凡幕府的政务组织,此种情况不胜枚举,列举愈详,便愈能看到平均主义的细致周到。”①

这样,在权力机构的内外排除自主权力的幕府,不仅要排除明显存在或者潜在的政治势力,而且也要扼杀全社会的自主性萌芽。阻断整个社会的自主交流,使一切的社会人际关系均不能进行自主交流,并尽量使之固定化、形式化。即各种社会性人际关系一方面作为身份关系被形式化,另一方面,作为地域性割据关系被固定下来。在幕藩体制社会中,通过身份制度将行动方式细微地类型化,这弥补了自主性交流的缺失。另外,空问上的自主交流也被严格禁止,幕府不仅限制和禁止自由旅行,而且还限制自由访问。作为首任驻日英国公使到幕府末期的日本任职的卢瑟福•阿尔科克(Rutherford Alcock)在《大君②之都》中有如下记述:“严格的法规甚至禁止诸侯们的相互访问。这是有一天阁老们特意指着在谒见室坐成一排的诸侯们对我明确说明的。一诸侯们都是朋友、同僚,但他们是不允许相互跨过各家门槛的.。因此,究竟他们是否有社会生活还是个问题……”④

在全社会进一步压抑自主性的是布满权力机构内外的相互监督组织。伴随着合议制与权力的分散,幕府内部还具有精密的相互监视功能。关注这一点的阿尔科克在《大君之都》中描述如下:“每一职务都具有双重功能。各人之间都相互警戒。不仅整个行政机构是复数制(合议制——三谷注),而且在基于马基雅弗利主义原则的,牵制别人,同时也被别人牵制的制度的最严密谨慎的体制,在此地被精密地发展到了极致。”②例如,“老中”以下所有的幕府官吏均处于无所不在的眼睛的监督之下,这种眼神处于“若年寄”的统治下,同时复数的眼睛相互之间还在互相监视。

如上所述,幕藩体制的权力在全社会规模上使自主性、流动性几乎趋于零,完全将人际关系类型化、固定化,从而使幕府统治得以存续。这如同福泽谕吉在《文明论概略》中形容的那样,制造出对内的封闭状态,“日本国内的几千万人,被封闭在几千万个箱子中,如同被几千万堵墙壁隔开,丝毫动弹不得。”④而且,对内的封闭状态必然归结为对外的闭关锁国。

在这种对内、对外的封闭锁国状态之下所确立的秩序作为规定幕藩体制的“祖法”获得了正当化身份。

……

在线阅读/听书/购买/PDF下载地址:

原文赏析:

暂无原文赏析,正在全力查找中!

其它内容:

书摘插图

书籍介绍

《21世纪公共哲学的展望(第10卷)》的主要目的在于从哲学、伦理学、历史学、思想史、政治学、经济学、法学、科学、公共政策等多种角度,探求适合21世纪的“公共性”,构建“学科结构改革”的开端。

网站评分

书籍多样性:8分

书籍信息完全性:8分

网站更新速度:3分

使用便利性:7分

书籍清晰度:8分

书籍格式兼容性:6分

是否包含广告:3分

加载速度:3分

安全性:6分

稳定性:7分

搜索功能:3分

下载便捷性:9分

下载点评

- 不亏(273+)

- 无盗版(162+)

- 值得购买(429+)

- 下载快(448+)

- 引人入胜(60+)

- 格式多(294+)

- 书籍完整(312+)

- 四星好评(369+)

- txt(76+)

下载评价

- 网友 养***秋: ( 2024-12-30 07:12:40 )

我是新来的考古学家

- 网友 苍***如: ( 2024-12-30 09:03:44 )

什么格式都有的呀。

- 网友 扈***洁: ( 2025-01-05 03:42:21 )

还不错啊,挺好

- 网友 孙***夏: ( 2024-12-20 17:54:58 )

中评,比上不足比下有余

- 网友 郗***兰: ( 2025-01-07 20:38:10 )

网站体验不错

- 网友 冷***洁: ( 2025-01-16 13:04:04 )

不错,用着很方便

- 网友 隗***杉: ( 2024-12-21 02:23:10 )

挺好的,还好看!支持!快下载吧!

- 网友 国***芳: ( 2025-01-07 08:12:29 )

五星好评

- 网友 曾***玉: ( 2025-01-20 14:56:34 )

直接选择epub/azw3/mobi就可以了,然后导入微信读书,体验百分百!!!

- 网友 通***蕊: ( 2025-01-16 09:45:59 )

五颗星、五颗星,大赞还觉得不错!~~

- 网友 居***南: ( 2025-01-06 07:51:21 )

请问,能在线转换格式吗?

- 网友 訾***晴: ( 2025-01-15 05:08:56 )

挺好的,书籍丰富

- 网友 宫***玉: ( 2024-12-21 13:10:20 )

我说完了。

喜欢"公共哲学第10卷:21世纪公共哲学的展望"的人也看了

- 中国电影产业交易运作指南:规则、合同与案例 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- Python与AI编程 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 小蚂蚁马义 青岛出版社 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 工程计价与造价管理 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 产科医师能力提升培训教程(配增值) 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- Architecture for Science 建筑科学 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 生物工程实验指导(李霞) 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 美国权威的研究性学习教材·科学探索者:声与光 [美] 帕迪利亚 著,刘明 译 浙江教育出版社【正版保证】 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 实验班提优训练 一年级下册 小学语文人教版 2023年春新版教材同步课内基础课外阅读提优课外拓展阅读组合单元自主测评练习册 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 高中数学竞赛培优教程(一试)/第四版/李胜宏/李名德/浙江大学出版社 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

书籍真实打分

故事情节:6分

人物塑造:9分

主题深度:7分

文字风格:6分

语言运用:8分

文笔流畅:7分

思想传递:4分

知识深度:9分

知识广度:9分

实用性:7分

章节划分:3分

结构布局:8分

新颖与独特:9分

情感共鸣:6分

引人入胜:8分

现实相关:3分

沉浸感:9分

事实准确性:5分

文化贡献:8分